Le 8 avril marque la journée internationale des Roms, en commémoration du premier congrès de l’Union Romani Internationale de 1971. Le projet des représentants (issus d’une dizaine de pays d’Europe dont la France) réunis au congrès était d’abord politique : mettre en avant le peuple rom, européen depuis 7 siècles mais encore fortement méconnu et objet d’une défiance généralisée dans les nations européennes.

C’est dans cette logique de s’unifier pour mieux se rendre visible que fut choisi lors du congrès de 1971 le terme “Rom” pour désigner génériquement l’ensemble des populations ayant migré aux environs du 10-11ème siècle depuis l’Inde vers différentes régions d’Europe, qui se sont attribué des noms différents au fil du temps et des zones géographiques.

L’objectif du terme unique rom est aussi de modérer l’utilisation du terme “tsigane” souvent employé par les personnes extérieures à la communauté et associé à un historique de persécutions. Il a notamment été employé par le parti nazi qui a organisé l’extermination de plusieurs centaines de milliers de personnes roms durant la Seconde Guerre Mondiale.

Cependant, il faut garder en tête que derrière la rromanipen, la culture et l’identité rom, demeure une diversité de populations impossible à homogénéiser totalement (voir encadré).

En France, le mot “rom” en est venu à être associé de manière simpliste à tout un ensemble de personnes généralement roumaines, migrantes et pauvres – que ces personnes se reconnaissent comme faisant partie d’une des populations roms ou non. L’emploi est alors quasi-exclusivement péjoratif et chargé de préjugés : on fantasme un mode de vie nomade et ultra communautaire, une délinquance généralisée, des systèmes d’exploitation… Et de ces préjugés découlent de nombreuses discriminations.

Alexandra, jeune femme de 27 ans accompagnée par ACINA en Essonne, l’explique ainsi :

Moi je me considère plus comme roumaine que comme rom. C’est un peuple différent, mais lié historiquement à la Roumanie – mais les gens ne font pas la différence et les discriminations s’appliquent partout. Les Roumains, qu’ils soient roms, sinti ou autre, vivent souvent la même chose selon moi.

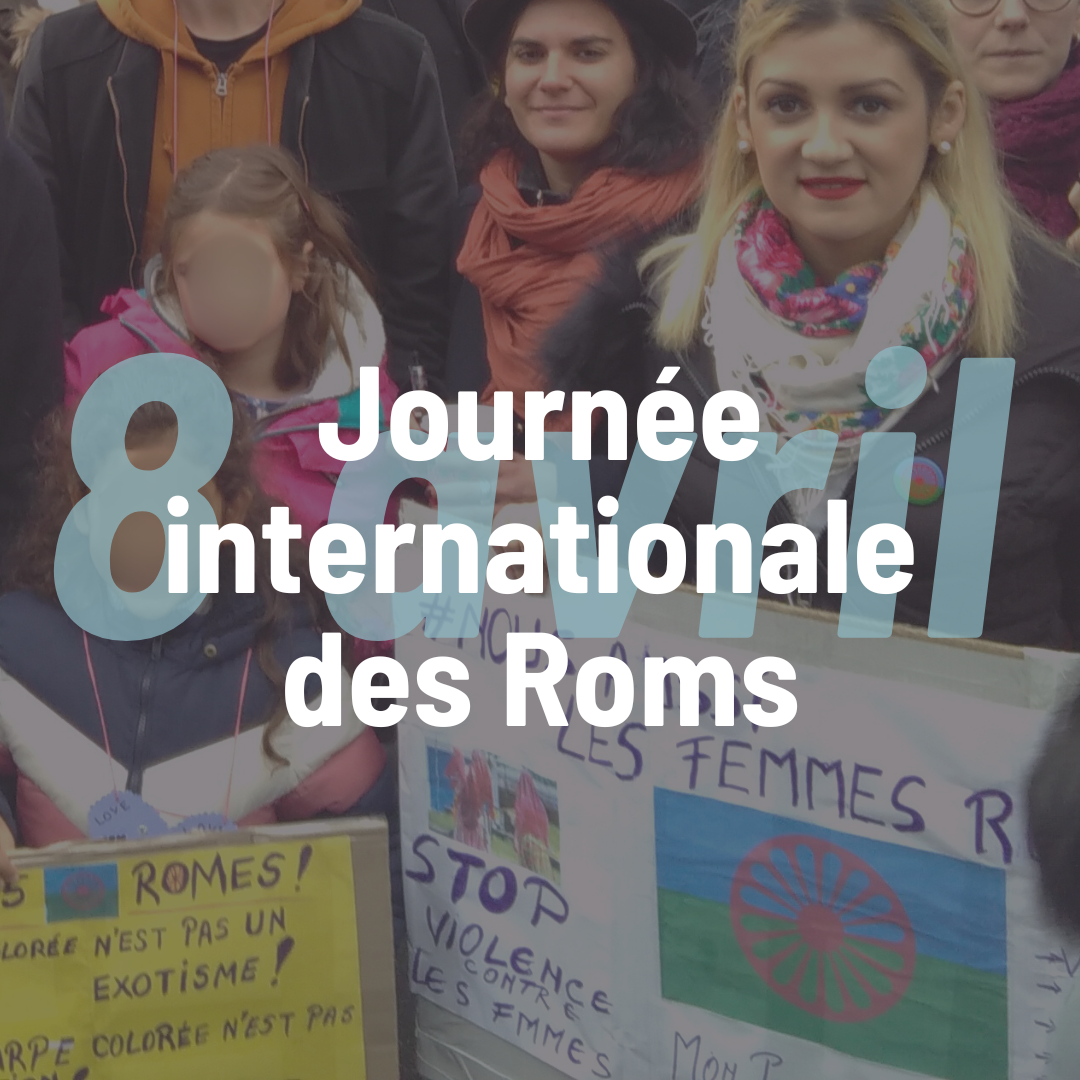

Le drapeau du peuple romani est orné d’une chakra rouge – symbole spirituel qu’on retrouve aussi sur le drapeau de l’Inde, rappelant les origines des roms

D’après le CNDH Romeurope, l’appellation rom désigne de manière générique :

- Les Roms (Roumanie, Bulgarie, Grèce, Hongrie, Slovaquie, Serbie, Kosovo…) : qui constituent les 85% des parmi les 10 à 12 millions de roms européens

- Les Sintés et Manouches (France, Allemagne, Italie…): qui en représentent 5%

- Les Gitans et Kalés (Espagne, Portugal…): qui en représentent environ 10%

Fun fact ! Le mot gadjo (gadji au féminin) employé couramment pour se rapporter à son.sa petit.e ami.e ou à une personne vient des langues romani et désigne les personnes qui ne sont pas roms !

Elle poursuit en partageant son expérience de la stigmatisation et discrimination qu’elle a subie en tant que personne roumaine assimilée comme rom :

Je me suis beaucoup sentie rejetée, je demande de l’aide pour ce dont j’ai besoin mais on me rejette. Je crois que les gens réagissent comme ça parce qu’on est roumains. Je vois des fois des personnes d’autres origines qui viennent aussi pour faire des démarches, et j’ai l’impression qu’eux on les aide plus facilement. Nous, quand on vient faire les démarches, on ne nous aide pas, les gens disent qu’ils ne peuvent pas nous aider alors qu’ils le font pour d’autres. On est des Européens, on a des droits, mais ils ne veulent pas nous aider. Moi, par exemple, je vais n’importe où, je ne sais pas, aux finances publiques, et ils disent qu’ils ne peuvent pas nous aider parce qu’on est roumains, ils rigolent…

Moi, ce que je crois, c’est que l’Etat pense que, parce qu’il y a quelques personnes roumaines qui vivent dans la misère alors tous les Roumains seraient comme ça nécessairement. Mais ce n’est pas vrai. Il y a des gens qui font la ferraille, qui font les poubelles, qui font un peu le bordel on pourrait dire – mais ils font ça parce qu’ils n’ont pas d’aide, ils n’ont pas d’argent. Mais plein de Roumains, roms ou non, veulent juste avoir une maison, pouvoir se doucher, avoir une vie normale. Ils jugent les gens mais ce n’est pas la réalité, être rom ou être roumain, ce n’est pas un problème.

Le préjugé selon lequel les personnes roms ou perçues comme roms seraient nomades et ne voudraient pas d’un logement, d’un emploi ou de l’école est profondément enraciné en France. Pourtant, les personnes roms vivant en Roumanie sont sédentaires depuis des siècles. Comme le dit Alexandra dans son témoignage, la majorité des personnes rencontrées par ACINA en bidonville ou en squat nous disent rêver d’un toit, d’un emploi et d’un accès à l’école, et désespèrent d’y parvenir. Elles restent en situation de précarité à cause de leur mobilité forcée et de leur exclusion du système de droit commun. Les expulsions, les blocages administratifs et autres discriminations systémiques les maintiennent bloquées dans des habitats précaires et mouvants.

La majorité des 12 à 25 000 personnes vivant en bidonvilles en France (et par là une majorité du public accompagné par ACINA) vient de Roumanie ou Bulgarie, et fait partie ou est perçue comme faisant partie de cette population stigmatisée. La lutte contre l’antitsiganisme (les discriminations systémiques visant les personnes roms) est donc au cœur de l’action d’ACINA.

Une enquête interne a été réalisée en 2024 dans le but de mieux comprendre l’impact de l’antitsiganisme sur l’action de l’association. Elle prenait la forme d’un questionnaire transmis à 17 salarié.e.s d’ACINA, actuellement ou anciennement travailleur.euse.s sociaux.ales.

En voici quelques résultats clés :

100 % des travailleur.euse.s sociaux.ales disent avoir été témoins de discriminations à l’encontre de personnes accompagnées,

Dans différents cadres : à la mairie, tout particulièrement lors de refus de scolarisation, dans des institutions sociales (CCAS / CPAM / CAF) avec des propos déplacés ou des blocages injustifiés, à la banque (refus d’ouverture de compte), au moment d’expulsions (violences verbales ou physiques de membres de forces de l’ordre), à l’embauche, de la part de voisins irrespectueux…

65% des travailleur.euse.s sociaux.ales disent avoir été indirectement victimes de ces discriminations pour avoir accompagné des personnes roms ou perçues comme telles

Une travailleuse sociale d’ACINA a ainsi été poussée et mise à la porte suite à une demande d’ouverture de compte à la banque pour une personne roumaine. Une responsable d’antenne a été renversée par la voiture d’un voisin malveillant (sans conséquences physiques majeures heureusement).

Silantou, travailleuse sociale chez ACINA en Essonne :

On nous sort tout plein de préjugés. Pour certaines personnes d’institutions partenaires, ce sont des remarques rationnelles, normales. On nous dit tout ça alors qu’on est avec les personnes, alors qu’est-ce que c’est lorsque la famille est reçue toute seule ? Comment après ça oser encore aller demander de l’aide ? Quand, même les personnes qui sont censées les aider de manière inconditionnelle, les discriminent, comment encore croire qu‘il est possible d’être accompagné dans ses difficultés ? Comment garder espoir dans le fait qu’on va s’en sortir ?

Les salarié.e.s d’ACINA aussi admettent avoir eu des préjugés à leur arrivée à l’association. Si ceux-ci ont en grande partie été déconstruits, l’équipe souligne le fait qu’il est parfois plus difficile que ce que l’on croit de se détacher de ces a priori fortement intériorisés et qu’il faut veiller à ne pas remplacer un préjugé par une autre idée toute faite, même plus positive.

Contre les discriminations subies par les personnes roms (ou perçues comme telles), les modes d’action d’ACINA sont multiples :

- Aller-vers sur les platz (bidonvilles) et autres lieux de vie pour informer les personnes de leurs droits et de la possibilité d’y accéder avec l’aide d’un travailleur/euse social/e

- Accompagnement individuel respectueux et informé

- Célébration collective de moments culturellement forts pour les personnes roumaines – roms et non roms.

- Soutien juridique lors d’expulsions et de blocages administratifs abusifs, avec détermination et ténacité

- Sensibilisation auprès du grand public lors d’événements associatifs ou sur les réseaux sociaux

- Formation et sensibilisation de partenaires institutionnels et associatifs, et d’agents publics.

La philosophie de l’association, dans les mots de sa co-fondatrice Sarah Berthelot, est “d’ouvrir à tous la possibilité de s’engager dans une voie qu’ils n’avaient pas eu la possibilité d’explorer”. C’est à dire aller à l’encontre des préjugés pour rendre accessible à celles et ceux qui le souhaitent l’accès à un logement salubre et sûr, à un emploi stable, à la santé et à l’école.

Ainsi, l’accompagnement social implique, chez ACINA, la pleine considération des personnes et de leurs aspirations. L’influence de valeurs propres à une communauté familiale ou culturelle d’appartenance est accueillie et respectée (l’attachement fort à une famille élargie par exemple), tout en la différenciant de dynamiques de violence et d’exploitation parfois présentées comme des traits culturels.

Nos équipes continuent à se former et à développer leur action de lutte contre l’antitsiganisme et toutes les discriminations. Nous espérons que nous serons toujours plus nombreux à le faire !